Zum 100. Geburtstag von Sir Alec Issigonis

Die Technik des MINI Classic

Der MINI Classic kam 1959 mit einem Vierzylindermotor auf den Markt. Seine

Basis stammte aus dem Jahr 1951, als der so genannte Serie-A-Motor beim Austin

A30 und dem legendären Morris Minor erstmals eingesetzt wurde.

Mini Cooper Motorteile aus den Sechzigern

Die Kurbelwelle

rotierte in drei Lagern, die vier Brennräume dieses Basismotors wiesen insgesamt

803 ccm Hubraum auf, gut für eine Nennleistung von 28 PS. Die oben liegenden

Ventile wurden über Stößelstangen und eine unten liegende Nockenwelle betätigt,

die sich mit den Ein- und Auslasskanälen dieselbe Seite teilten. Der

Längsstrom-Zylinderkopf wies herzförmige Taschen im Brennraum auf, in denen die

Ventilöffnungen samt Zündkerze saßen. Diese Formgebung sorgte für eine

hervorragende Verwirbelung des Gemischs und damit optimale Verbrennung und

ruhigen Lauf.

Hochdrehzahlkonzept: 34 PS bei 5.500 Touren.

Als die Entwicklung des MINI Classic begann, und Issigonis nach einem

geeigneten Antrieb suchte, hatte der Serie-A-Motor bereits eine erste

Überarbeitung erfahren. Der neue Motor brachte bei einem Hubraum von 948 ccm

eine Leistung von 37 PS. Das war zuviel für Fahrwerk und Bremsen des kleinen

MINI Classic, weshalb der Hubraum des jetzt quer eingebauten Motors um 100 cm³

und damit die Leistung auf 34 PS bei 5.500 Umdrehungen pro Minute verringert

wurde. Diese Nenndrehzahl war außergewöhnlich hoch, damals erreichten lediglich

hochkarätige Sportmotoren, wie beispielsweise die eines Jaguar, auf Dauer derart

hohe Touren. Durch Hubraumerhöhungen, andere Vergaserbestückungen und letztlich

Einspritzung wiesen die letzten Exemplare des MINI Classic einen 1,3- Liter

-Motor mit einer Leistung bis zu 63 PS auf.

Neuentwicklungen im Frontantrieb.

Unterhalb der Maschine betrat Issigonis technisches Neuland: Erstmals

platzierte er das Getriebe unter dem Motor, direkt zwischen die Räder, wobei

Motor und Getriebe einen gemeinsamen Ölkreislauf hatten. Damit blieb genug Platz

in der Kleinwagenfront für den seitlichen Kühler, ebenso für Lenkung und

Nebenaggregate. Aber auch das MINI Classic Konzept eines Fronttrieblers an sich

verlangte von den BMC Ingenieuren noch Entwicklungsarbeit, war die

Kraftübertragung zu den Rädern doch immer noch ein Schwachpunkt. So neigten die

bisher üblichen Kardangelenke dazu, bei größeren Lenkeinschlägen zu verziehen

und das Fahrverhalten nachhaltig zu beeinträchtigen.

Vergrößerung des Kofferraums

beim Austin Cooper S, 1966

Das Team um Issigonis griff deshalb auf homokinetische Gelenke zurück, die im

Automobilbereich zuvor nicht eingesetzt wurden. Diese Gelenke bestanden aus

einem Kugellager, das von drei Käfigen umschlossen war, von denen zwei mit An-

bzw. Abtrieb verbunden waren. Diese Konstruktion erlaubte ausreichende

Lenkwinkel ohne allzu starke Einflüsse auf Lenk- und Fahrverhalten. Um die

Belastungen der leichten und kompakten Karosserie zu verringern, lagerten die

Ingenieure den gesamten Triebstrang, Lenkung und Aufhängung in einem

Hilfsrahmen. Auch die hinteren Einzelräder waren an einem Hilfsrahmen befestigt,

was dem MINI Classic eine hervorragende Spurtreue bescherte.

Einfach ideal: Gummifederung.

Das Fahrwerk des MINI Classic war ohnehin ein technisches Highlight. Statt

Schrauben-, Torsions- oder Blattfedern konstruierte Alesc Issigonis den MINI

Classic mit einer Gummifederung. Dazu diente ein Gebilde aus zwei Kegeln mit

einer Gummischicht dazwischen. Der obere Kegel war fest mit dem Hilfsrahmen

verschraubt, der untere mit dem Radträger. Weil sich Gummi mit zunehmendem Druck

verhärtet, hatte der MINI Classic damit eine progressive Federung. Dieses

Federsystem hatte so gute Eigenschaften, dass klein dimensionierte

Teleskopstoßdämpfer ausreichten. Um ein möglichst feines Ansprechverhalten zu

erzielen, waren sie außen an den oberen Querlenkern vorn und den hinteren

Längslenkern befestigt.

Eingebaute Niveauregulierung: Hydrolastik.

1964 präsentierte Issigonis in punkto Fahrwerkstechnik eine weitere

außergewöhnliche Lösung und applizierte die neue Hydrolastik-Federung aus den

BMC-Limousinen auch für den MINI Classic. Charakteristisch für diese

einzigartige Federung waren je ein Zylinder vom Format einer Einliter-Öldose pro

Rad.

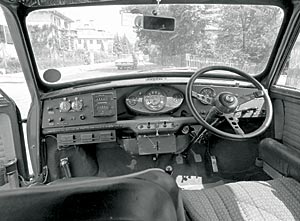

Amaturenbrett des Mini Cooper S, mit dem Hopkirk/Crellin die

Österreich-Rallye 1966 gewinnen

In diesem Zylinder waren Federung und Dämpfung zusammengefasst, wobei als

Dämpfungsmedium eine frostsichere Wasseremulsion diente. Der Clou des Hydrolastic-Systems war freilich die Verbindung der Hydraulikkammern jeweils

seitenweise von Vorder- und Hinterraddämpfer per Druckschlauch. Der Effekt: Fuhr

das Vorderrad über eine Unebenheit, wurde ein Teil der Dämpferhydraulik an die

Partnerkammer an der Hinterachse gedrückt und hob dort die Karosserie ein Stück

weit an. Natürlich funktionierte das auch im umgekehrten Fall. Theoretisch

sorgte dies für ein ständig gleichbleibendes Fahrzeugniveau. Praktisch hatte es

jedoch auch signifikante Nachteile: Saßen im Fond eines MINI Classic

schwergewichtige Passagiere und war vielleicht auch noch der Kofferraum prall

gefüllt, drückte das einsinkende Heck den Vorderbau nach oben. 1971 verschwand

dann auch die Hydrolastic wieder aus dem MINI Classic.

140 Kilo purer Leichtbau: Die Rohkarosserie.

Ein Paradebeispiel für Leichtbau war die Karosserie: Obwohl der Rohbau

lediglich 140 Kilo auf die Waage brachte, wies die Blechkonstruktion eine für

damalige Verhältnisse vorbildliche Torsionssteifigkeit auf. Dafür sorgten in

Längsrichtung die beiden Schweller und ein leichter Tunnel in Wagenmitte, der

die Abgasanlage aufnahm, und die Radkästen. In Querrichtung waren es die robuste

Spritzwand zwischen Motorraum und Fahrgastzelle, eine Quertraverse unter den

Vordersitzen und die Kofferraumwand. Die hohe Stabilität erlaubte sogar schlanke

Dachholme mit großen Fensterflächen. Und nach 32 Jahren sogar noch die

Entwicklung eines Cabriolets.

Quelle: BMW Presse-Information vom 15.11.2006

|