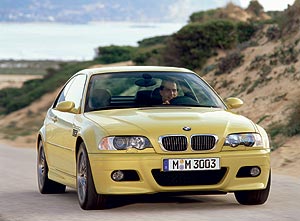

Im Jahr 2000 erschien die dritte Generation des BMW M3, diesmal auf Basis des

Coupés der Baureihe E46. Die dritte Ausgabe des weltbekannten Sportwagens aus

München überzeugte vom Start weg durch mehr Leistung, mehr Dynamik und mehr

Eigenständigkeit im Design gegenüber anderen BMW 3er Modellen. Bereits nach den

ersten Tests in der Fachpresse war klar, dass der BMW M3 zuallererst ein

besonders leistungsfähiges Sportcoupé

der Extraklasse darstellt.

Athletisch gebaut und elegant im Ausdruck.

BMW M3, Modell E46, Coupé, 2000

Im Design liegt dieser BMW M3 auf einer Linie mit der ersten Generation, auch

wenn er nicht auf Spoiler und markante Kotflügelverbreiterungen setzt. Dank

einer neuen Frontschürze mit integrierten Nebelscheinwerfern in Ellipsenform und

großen Lufteinlässen unterscheidet sich das Modell deutlich von allen anderen

Versionen der BMW 3er Reihe.

Die Fronthaube besteht aus Aluminium und ist im Vergleich zu einer

Stahlblechhaube um rund 40 Prozent leichter. Das Besondere dabei: Trotz des

Gewichtsvorteils erfüllt die Klappe in den Disziplinen Steifigkeit und

Crashsicherheit dieselben Anforderungen wie die Stahlblechhaube des

Basis-Coupés.

Die Motorhaube des BMW M3 besitzt darüber hinaus ein charakteristisches

Markenzeichen, über das sich das Fahrzeug von anderen Modellen der

BMW 3er Reihe abhebt: den so genannten Powerdome. Unter dieser leichten

Ausformung in der Haubenmitte verbirgt sich das neue BMW M3 Aggregat.

Charakteristisch für den gesamten Auftritt ist, dass kein Designelement bloßen

Showcharakter hat. Alle Modifikationen gegenüber der Serie folgen streng der

Funktion und hohen ästhetischen Anforderungen.

Die Seitenansicht der BMW M3-Karosserie einschließlich der Radläufe zeigt sich

deutlich verbreitert gegenüber dem Serien-Coupé (plus 20 Millimeter), mit Kiemen

und M3 Emblem in den vorderen Seitenwänden. Notwendig wurde die breitere

Karosserie, um sowohl eine größere Spurweite, als auch adäquate Räder und Reifen

unterzubringen. Diesen starken optischen

Auftritt unterstreichen die neuen M Außenspiegel, asphärisch ausgeführt und bei

Bedarf (als Sonderausstattung) elektrisch anklappbar, seitliche

Schwellerverkleidungen sowie am hinteren Abschluss des Wagens eine aerodynamisch

optimierte Heckschürze samt Heckspoiler-Lippe.

Eine doppelflutige Abgasanlage mit vier Endrohren lässt erahnen, in welcher

Leistungsklasse dieses Fahrzeug antritt.

Motor mit mehr Leistung dank Hochdrehzahlkonzept.

Der Motor des neuen BMW M3 verleiht der Charakterisierung „turbinenartige

Kraftentfaltung und Laufruhe“, die weltweit längst zum Inbegriff der

Sechszylinder von BMW geworden ist, eine völlig neue Bedeutung. Das neu

entwickelte Triebwerk mit einem Hubraum von 3.246 Kubikzentimetern brachte das

aus der Formel 1 bekannte und für die Serienproduktion weiterentwickelte

Hochdrehzahlkonzept in den BMW M3. Bei einer Drehzahl von 8.000 U/Min. erreichen

die Kolben des neuen Motors eine Geschwindigkeit von mehr als 20 Metern in der

Sekunde und bewegen sich damit nur unwesentlich langsamer als die Kolben eines

Formel 1-Motors. Kein anderes Aggregat hat solche Leistungsdaten vorzuweisen:

252 kW/343 PS bringen die 1570 Kilogramm des Sportwagens in nur 5,2 Sekunden von

null auf 100 km/h. Der überragende Wirkungsgrad in allen Drehzahl- und

Lastbereichen garantiert im Praxisbetrieb einen günstigen Kraftstoffverbrauch

sowie geringe Abgasemissionen.

BMW M3, Modell E46, Motor, 2003

Die Weiterentwicklung des Hochdrehzahlkonzepts war aber nur ein Grund für die

Neuentwicklung des Motors. Die Ingenieure hatten eine ganze Liste von

Anforderungen, die das neue Aggregat erfüllen musste. Gewichtsersparnis, mehr

Drehmoment und Leistung sowie ein großer nutzbarer Drehzahlbereich waren genauso

wichtige Ziele wie der weltweite Einsatz des Motors.

Gerade der letzte Punkt stellte die Ingenieure vor eine große Herausforderung,

denn der Motor musste sämtliche gesetzlichen Vorgaben in den Bereichen

Abgasverhalten und Geräuschentwicklung erfüllen, die es in den zahlreichen

Verkaufsländern gab und gibt.

Durch die hohen spezifischen Kennwerte des Hochleistungsmotors konnte das

Entwicklungsteam in diesem Fall kaum auf Serienteile zurückgreifen,

wie es bei der ersten Generation im Jahr 1985 möglich gewesen war. Lediglich die

Ölwannendichtung, die Spannrolle für die Aggregateriemen,

die hinteren Kurbelwellenabschlussdeckel mit Dichtung sowie der Öldruck-

und Wassertemperatursensor wurden unverändert übernommen.

Vom Vorgängermotor blieben die Maße und das Quasitrockensumpfsystem.

Dank der Ingenieurskunst erfüllt das neue Aggregat alle Anforderungen.

Im Vergleich zum leichten Vorgängermotor gelang es den Motorspezialisten sogar,

das Gewicht um weitere 6 Prozent zu senken. Ferner verlagerten

sie den Schwerpunkt des Motors nach unten, was die Fahrdynamik positiv

beeinflusst.

Allein schon wegen der höheren Drehzahlen und der komplexeren Funktionaldaten

mussten die Ingenieure auch ein neues Motorsteuergerät entwickeln: das MSS 54.

Dieses Mehrprozessorsystem steuerte, wie bereits beim Vorgänger, zwei

32-bit-Microcontroller und zwei Timingcoprozessoren,

jedoch mit höherer Taktfrequenz. Insgesamt liegt die Rechenleistung des neuen

Steuergerätes jetzt bei 25 Millionen Berechnungen pro Sekunde.

Wie wichtig und komplex die Aufgaben dieser Einheit für die gesamte Funktion des

Motors sind, zeigen allein die unterschiedlichen Bereiche,

in die das Mehrprozessorsystem eingreift: Es überwacht die Regelung der

Spreizung für Ein- und Auslassnockenwelle (Doppel-VANOS) genauso

wie das Ölniveau, die Wegfahrsperre oder die elektronische

Drosselklappenregelung. Zylinderindividuell errechnet es für jeden Arbeitstakt

abhängig von Last und Drehzahl den Zündzeitpunkt, die Einspritzmenge und den

Einspritzzeitpunkt. Zusätzlich liefert es über ein aufwändiges Diagnosesystem

Informationen bei der Wartung.

Perfekte Motorsteuerung dank einer Eigenentwicklung.

Die zylinderselektive, adaptive Klopfregelung erhält ihr Klopfsignal

über drei Körperschallsensoren, jeweils ein Sensor überwacht zwei Zylinder.

Die Adaption erfolgt für jeden Zylinder über eine arbeitspunktabhängige

Normierung und erlaubt es, im gesamten Zündwinkelkennfeld die besten Zündwerte

zu programmieren. Über einen Schalter am Armaturenbrett

kann der BMW M3 Fahrer eine sportlichere, das heißt progressivere Kennlinie

bezüglich Gaspedalweg und Drosselklappenöffnung abrufen.

BMW M3, Modell E46, Coupé, 2000

Die Steuerung der elektronischen Drosselklappenregelung basiert auf einer so

genannten Momentenstruktur. Dies bedeutet, dass der Fahrerwunsch jeweils über

das Potentiometer am Gaspedal gemessen und in ein Wunschmoment übersetzt wird.

Im Momentenmanager wird dieses Wunschmoment um

die Bedarfsmomente der Nebenaggregate korrigiert und mit den geforderten

Maximal- beziehungsweise Minimalmomenten der Dynamischen

Stabilitäts Control (DSC) und der Motor-Schleppmomenten-Regelung (MSR)

abgeglichen. Das so berechnete Sollmoment wird dann unter Berücksichtigung des

aktuellen Zündwinkels eingestellt. Für den Fahrer führt dies dazu, dass der

Motor ihm quasi seinen Fahrstil vom Fuß abliest und die entsprechende Leistung

kurzfristig bereitstellen kann.

Optimale Gaswechsel durch variable Nockenwellenspreizung.

Die Variable Nockenwellenspreizung für Ein- und Auslassnockenwelle (Doppel-VANOS),

ein System dessen erste Version im BMW M3 im Jahr 1992 Weltpremiere feierte,

sorgt auch im Motor des aktuellen BMW M3 wieder

für optimale Gaswechsel. In der Praxis bedeutet dies mehr Leistung, weniger

Verbrauch und schadstoffarmes Abgas.

Das Funktionsprinzip der VANOS-Technologie ermöglicht eine jederzeit

situationsgerechte Steuerung. Das über eine Duplexkette mit der Kurbelwelle

verbundene Kettenrad ist durch die axial verschiebbare, schräg verzahnte Welle

mit der Nockenwelle verbunden. Bei axialer Verschiebung der Welle

ergibt sich durch die Schrägverzahnung eine radiale Relativbewegung zwischen

Nockenwelle und Kettenrad. Dies ermöglicht, den Spreizungswinkel der

Einlassnockenwelle um 60 Grad und der Auslassnockenwelle um

46 Grad zu variieren. Die axiale Verstellung der Zahnwelle erfolgt über einen

Verstellkolben.

Das Motoröl wird durch eine in das VANOS-Gehäuse integrierte Radialkolbenpumpe

auf einen Arbeitsdruck von 115 bar vorgespannt.

Die kennfeldgesteuerte Hochdruckverstellung garantiert kurze Verstellzeiten und

somit für jeden Betriebspunkt last- und drehzahlabhängig den

optimalen Spreizungswinkel synchron zu Zündzeitpunkt und Einspritzmenge.

Ein Motor für alle.

BMW M3, Modell E46,

Motor (343 PS), 2000

Erstmals kommt mit dem neu entwickelten Reihensechszylinder mit 3.246

Kubikzentimetern Hubraum ein Motor zum Einsatz, der in allen Ländervarianten

verbaut werden kann. Anders als bei der 252 kW/343 PS starken ECE-Version wird

er allerdings für die US-Ausführung des BMW M3 auf 333 HP (249 kW/338 PS)

gedrosselt. Bei einem Hubraumzuwachs von nur 1,4 Prozent im Vergleich zum

Vorgängermodell stiegen die Nennleistung dennoch um 6,9 und das Drehmoment um

4,3 Prozent. Der Kraftzuwachs ist eine direkte Folge des Hochdrehzahlkonzeptes.

Durch konsequente Ladungswechselabstimmung und Entdrosselung erhöhte sich die

spezifische Leistung von 100 auf knapp 106 PS pro Liter. Trotz der hohen

Nenndrehzahlen bietet der Motor ein großes nutzbares Drehzahlband.

Bereits bei 2.000 U/Min. entwickelt er 80 Prozent seines maximalen Drehmoments.

Dieser Motor begeisterte von Beginn an auch die Fachwelt:

So bekam er von 2001 bis 2006 sechs Mal die begehrte Trophäe

„Engine of the Year“ verliehen, eine besondere Auszeichnung.

Außergewöhnliche Technik für ein außergewöhnliches Auto.

Die hohe Fahrdynamik war Grund dafür, dass zahlreiche Systeme aufwändiger

ausgelegt werden mussten als in einem normalen Straßenfahrzeug.

Dazu gehört die Schmierölversorgung des Motors über eine

Quasitrockensumpfschmierung. Aufgrund der Sumpfanordnung und des um 30 Grad nach

rechts geneigt eingebauten Motors konnte bei hoher Querbeschleunigung in

Linkskurven sowie bei starkem Verzögern das Öl nicht in den Sumpf zurücklaufen.

Deshalb wurde die Druckölpumpe mit einer Rückförderpumpe gekoppelt, die das Öl

rechts aus dem vorderen kleinen Ölsumpf absaugt

und in den hinteren großen Ölsumpf fördert. Der hintere Ölsumpf ist praktisch

komplett geschlossen, die Rücklauföffnungen und der Absaugpunkt

der Druckölpumpe sind auf die auftretenden Beschleunigungen hin genau

abgestimmt.

Schneller als der Motor: Das Fahrwerk.

Viel Augenmerk legten die Techniker auf die Fahrwerksentwicklung.

Getreu dem Motto „Das Fahrwerk ist immer schneller als der Motor“ wurden hohe

Ansprüche gestellt, und aufgrund des Hochdrehzahlkonzepts und

der Leistungsfähigkeit des BMW M3 Motors standen die Fahrwerksingenieure vor

keiner leichten Aufgabe. Allerdings konnten sie auf einer hervorragenden Basis

aufbauen: Das Fahrwerk des BMW M3 der dritten Generation ist eine konsequente

Weiterentwicklung des Vorgänger-Fahrwerks. Dessen Fahreigenschaften gelten nach

wie vor als Benchmark im Sportwagensegment, beispielsweise als „Best Handling

Car“ für die Experten des US-Magazins „Car and Driver“. Die sehr steife

Karosserie des BMW 3er Coupé, der hohe Anteil an leichten

Aluminium-Achsbauteilen sowie die ausgewogene Gewichtsverteilung auf Vorder- und

Hinterachse von nahezu 50 : 50 waren eine ideale Voraussetzung für ungetrübte

Fahrfreude mit dem BMW Standardantrieb auf die Hinterräder. Trotz geringfügig

höherer Fahrzeugmaße und -abmessungen gelang es den Fahrwerksingenieuren, bei

unverändert guter Alltagstauglichkeit die Handlingeigenschaften des Vorgängers

nochmals zu überbieten.

DSC und M Differenzialsperre helfen bei der Traktion.

Mit der Einführung der dritten Generation des BMW M3 zählt die Dynamische

Stabilitäts Control (DSC) zum serienmäßigen Lieferumfang. Durchdrehende Räder

auf nasser Straße oder im Schnee gehören damit der Vergangenheit an. Allerdings

konnten die Ingenieure nicht einfach das DSC System aus

der Serie übernehmen, sondern mussten auch in diesem Bereich wegen der enormen

Kräfte, die der BMW M3 freisetzt, Anpassungen ausarbeiten. Speziell das spontane

Ansprechverhalten des BMW M3 Motors und die kurze Achsübersetzung erforderten

zahlreiche Neuprogrammierungen.

BMW M3 GTR, Modell E46,

Rennversion 2004

Differenzialsperren an den Hinterrädern gehören von Beginn an zur

Serienausstattung aller BMW M Fahrzeuge. In der nun dritten M3-Generation wurde

das bisher verbaute und drehmomentfühlende Selbstsperrdifferenzial mit einem

Sperrwert von 25 Prozent durch eine Neuentwicklung ersetzt. Diese verfügt über

einen variablen Sperrwert zwischen 0 und 100 Prozent. Unter dem Namen Variable M

Differenzialsperre unterstützt den Fahrer

damit jetzt eine Sperre, die in der Lage ist, selbst bei sehr anspruchsvollen

Fahrsituationen und daraus resultierenden unterschiedlichen Reibwerten

an den Antriebsrädern einen entscheidenden Traktionsvorteil zu liefern.

In Kombination mit dem DSC System erlangt der BMW M3 somit

Winterfahreigenschaften, die bisher bei heckgetriebenen Sportwagen nicht möglich

erschienen.

Hochleistungsbremsen und M Power.

Wo viel Kraft ist, sollte auch viel Bremskraft sein. Deshalb erhielt der BMW M3

eine üppig dimensionierte Hochleistungs-Bremsanlage, so genannte schwimmend

gelagerte Compound-Bremsen. Der innenbelüftete Reibring der Bremsscheibe ist

dabei über eingegossene Edelstahlstifte schwimmend

mit dem Scheibentopf aus Aluminium verbunden. Die Beanspruchung der Bremsscheibe

durch thermische Spannungen wird dadurch deutlich

reduziert und die Lebensdauer der Bremsscheibe erhöht. Die Perforation des

Reibringes reduziert das Gewicht der Bremsscheiben zusätzlich,

pro Vorderrad um 0,7 Kilogramm und pro Hinterrad um 0,8 Kilogramm im Vergleich

zu herkömmlichen einteiligen Bremsscheiben.

Dank großer, gelochter Grauguss-Bremsscheiben (Durchmesser/Stärke

vorn: 325/28 Millimeter, hinten: 326/20 Millimeter) wurden beeindruckende

Verzögerungswerte möglich: Unterstützt durch einen 9-/10-Zoll-Tandem-Booster

erreicht der BMW M3 Verzögerungswerte von rund 11 m/s2,

aus Tempo 100 liegt der Bremsweg bei 35 Metern. Damit behauptet sich

der BMW M3 auch in Sachen Bremsleistung eindrucksvoll im Segment hochkarätiger

Sportwagen.

Mehr als nur ein BMW M3 im Angebot.

Ein Jahr nach Einführung des BMW M3 auf Coupé-Basis präsentierte

die BMW M GmbH im Jahre 2001 bereits die Cabrioversion auf Basis der Baureihe

E46. Obwohl bis zur A-Säule identisch mit der geschlossenen Variante, besitzt

dieses Auto eine hohe Eigenständigkeit. Die prägnante Gürtellinie und der

Cabrio-Charakter lassen es noch breiter und kraftvoller erscheinen. Insgesamt

wirkt das BMW M3 Cabrio muskulöser und flacher

als die geschlossene Variante, mit der es selbstverständlich alle technischen

Finessen teilt.

BMW M3 GTR, Modell E46,

Rennversion, 2005

Es geht allerdings noch etwas exklusiver, wie BMW im Herbst des Jahres 2001

zeigte. Mit dem BMW M3 GTR wurde eine überarbeitete Straßenvariante des BMW M3

präsentiert, der in der American LeMans Series (ALMS) von Sieg zu Sieg eilte. Ab

Februar 2002 war der von 330 kW/460 PS auf 258 kW/350 PS gedrosselte

Straßenrenner zum Preis von rund

250 000 Euro zu erwerben. Technisch war die zivile Version sehr eng an die

Rennversion angelehnt. Unter der Motorhaube mit zusätzlichen Kühlschlitzen

verrichtete ein V8-Hochleistungsmotor mit Trockensumpfschmierung

seinen Dienst. Ebenfalls mit an Bord waren ein Sechsgang-Handschaltgetriebe

sowie eine Zweischeibenkupplung, wie sie im Rennfahrzeug verwendet wurde. Auch

die Karosserie war der Rennversion ähnlich: Aus Gründen der Gewichtsersparnis

bestanden das Dach, der Heckflügel sowie die Front-

und Heckschürze aus kohlefaserverstärktem Kunststoff.

Das 110-Prozent-Auto.

Im Jahr 2003 brachte BMW die Serienversion eines Concept Cars auf den Markt, das

schon auf der Internationalen Automobilausstellung 2001 in Frankfurt für

Aufsehen gesorgt hatte: den BMW M3 CSL. Das Kürzel stand für Coupé, Sport und

Leichtbau. Eine Tradition, die bei BMW bis in die 1930er Jahre zurückreicht, als

das legendäre BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé entstand. Die Ingenieure

interpretierten jedoch das alte Thema auf neue

Art und Weise. Im Vordergrund stand bei diesem Fahrzeug keine radikale

Abmagerungskur durch das Entfernen einzelner Komponenten. Vielmehr setzten sie

auf intelligenten Leichtbau, also die Gewichtsreduzierung durch den Einsatz der

am jeweils besten geeigneten Werkstoffe an der richtigen Stelle. Insgesamt

konnten die Experten den BMW M3 um gut 110 Kilogramm abspecken, so dass er in

der CSL-Variante lediglich 1 385 Kilogramm auf

die Waage brachte. Auch der Motor wurde einer Überarbeitung unterzogen und

leistete in dieser Version 265 kW/360 PS. Daraus resultierte

ein Leistungsgewicht von nur 3,85 Kilogramm pro PS – ein geradezu sensationeller

Wert, der den BMW M3 CSL im Vergleich zum serienmäßigen BMW M3 noch agiler

auftreten ließ. Den klassischen Sprint aus dem

Stand auf 100 km/h schaffte er in nur 4,9 Sekunden. Von null auf Tempo 200

benötigte er nur 16,8 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit wurde elektronisch

auf 250 km/h limitiert.

Fahrer des BMW M3 CSL profitieren von weiteren technischen Hilfen,

die serienmäßig mit an Bord sind: das Sequentielle M Getriebe mit

Drivelogic und dem M Track Mode. Das Getriebe ermöglicht überaus schnelle

Gangwechsel (bis zu 0,08 Sekunden) in bester Formel 1-Manier über Schaltwippen

am Lenkrad. Die integrierte Launch Control sorgt – wie bei allen mit dem SMG

ausgestatteten BMW M3 – dafür, dass der Wagen aus dem Stand bis zur

Höchstgeschwindigkeit beschleunigt, ohne dass der Fahrer sich um die Gangwechsel

oder Drehzahlbegrenzungen kümmern muss.

Mit dem M Track Mode kam ein eigens für den Rennsport entwickelter spezieller

Modus des DSC hinzu. Optische Anzeigen im Armaturenbrett versetzen den Fahrer

auf der Rennstrecke in die Lage, die Längs- und Querbeschleunigung innerhalb der

physikalischen Grenzen so weit es geht zu nutzen. Das DSC greift erst im

absoluten Grenzbereich in das Geschehen ein.

Tuning für das Basismodell.

BMW M3 Cabrio, Modell E46, 2002

Zum Beginn des Jahres 2005 wartete BMW mit einem besonderen Schmankerl auf: dem

so genannten Competition Paket. Zum Preis von

5.300 Euro konnte bei der Bestellung eines Neufahrzeuges diese Zusatzausstattung

geordert werden, die den BMW M3 im Handling noch direkter und sportiver

auftreten ließ. In dem Paket enthalten sind 19 Zoll-Räder, die dem Styling der

Felgen des BMW M3 CSL entsprechen und mit

Sport-Cup-Reifen bestückt sind. In Verbindung mit einem insgesamt optimierten

Fahrwerk und einer noch direkter ausgelegten Lenkung (Übersetzung 14,5 : 1

statt15,4 : 1) ergibt sich daraus ein merklich agileres Fahrverhalten.

Dank des Sonderpakets kamen auch Fahrer der BMW M3 Basisversion in den Genuss

des M Track Mode aus dem BMW M3 CSL. Für eine entsprechende Verzögerung gehörte

die Bremsanlage des BMW M3 CSL ebenfalls mit zum Paket.

Auch in der dritten Generation steht der BMW M3 bei den Kunden ebenso hoch im

Kurs wie seine Vorgänger. Bis zum Sommer 2006 wurden insgesamt 85139 Einheiten

ausgeliefert, darunter 29:633 Cabrios.

Quelle: BMW Presse-Information vom 06.07.2007